お菓子づくりを普段からある程度やっている人でも悩んでいることが多いのが、「粉を入れてからどの程度混ぜればいいのか」ということです。

レシピではただ単に「混ぜ合わせる」と書いてあるだけのことも多いため、初心者だと余計にわからないと思います。

小麦粉を使った生地の場合、混ぜ具合はとても重要で、混ぜる回数によって仕上がりが大きく変わってきます。

この記事では、

- グルテンについて

- 混ぜなさすぎや混ぜすぎの場合どうなるのか

- 結局どれぐらい混ぜればいいのか

といった点を、実際の例を交えて紹介します。

グルテンについて

グルテンとは何か

生地の混ぜ具合による仕上がりの違いに大きく関わっているのがグルテンです。

グルテンとは、小麦粉と水を混ぜて力を加えた時に、小麦粉の中の2種類のタンパク質(グルテニンとグリアジン)が結びついてできる網目状の組織です。

小学生のころ図鑑か何かにグルテンを取り出す実験が載っていました。

「小麦粉に少量の水を加えて粘土ぐらいの固さによく捏ね、それを水の中でよく揉んで最後に残ったゴムみたいなものがグルテンです」というものでした。

つまりそんなゴムみたいな繋がりが生地の中でできるわけです。

お菓子づくりの本などで、グルテンを出さないように「切るように混ぜる」「練らないように混ぜる」といったフレーズをよく見るため、お菓子作りではグルテン=悪いものだというイメージをお持ちの方も多いと思います。

でもグルテンはお菓子づくりには必要不可欠なもので、出さないことが良いことだとは限らないんです。

お菓子づくりでのグルテンの役割

生地の中にグルテンができると、粘りや弾力が出ます。

だから適度な量のグルテンがあると「弾力感やモチっと感がある」と感じますが、グルテンが多すぎると「粘りがあってゴムみたい」となります。

またグルテンは網目状なので、生地の骨組みになってくれます。

全くグルテンがない状態だと骨組みがないので、ボロボロに崩れやすくなります。

逆にグルテンが多すぎると、しっかりしすぎで固くなります。

つまりお菓子を作る時には、「適度にグルテンを出す」というのが重要になってきます。

グルテンがどれだけできるかは、

- 小麦粉の中のタンパク質の量(タンパク質量は強力粉>薄力粉)

- 加える力の強さ=どれだけ生地を混ぜるか

で変わります。

お菓子づくりではふわっと感やサクッと感が求められることが多いので、タンパク質量が多い強力粉が使われることは少ないです。

だからグルテンの量は、生地の混ぜ具合によるところが大きいということになります。

混ぜ具合による仕上がりの違い

混ぜる回数が多いほどグルテンがたくさん出来て、生地に粘りや弾力が出ることがわかりました。

では実際のお菓子では混ぜ具合によって仕上がりがどれほど変わってくるのか、スポンジケーキ(ジェノワーズ)・クッキー・パウンドケーキの3つの生地で比べてみます。

スポンジケーキ(ジェノワーズ)

基本の共立てジェノワーズです。

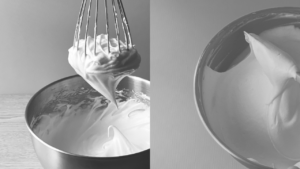

①全卵+砂糖を泡立てる。

②薄力粉を入れて混ぜ合わせる。

③溶かしバターを入れて混ぜ合わせる。

④型に入れて焼く。

この②の部分で混ぜる回数を変えてみます。

A

②で粉が見えなくなるまで混ぜました。

生地はシュワっとした泡感があり、表面に少し凹凸があって流動性はあまりありません。

そのあとバターを入れ、バターが見えなくなるまで混ぜます(写真はバターを入れる前)。

B

②で粉が見えなくなった後もツヤが出るまで混ぜました。

生地の表面は滑らかで、混ぜる時にゴムベラについてくるので伸びがあります。

その後のバターの工程は同じです。

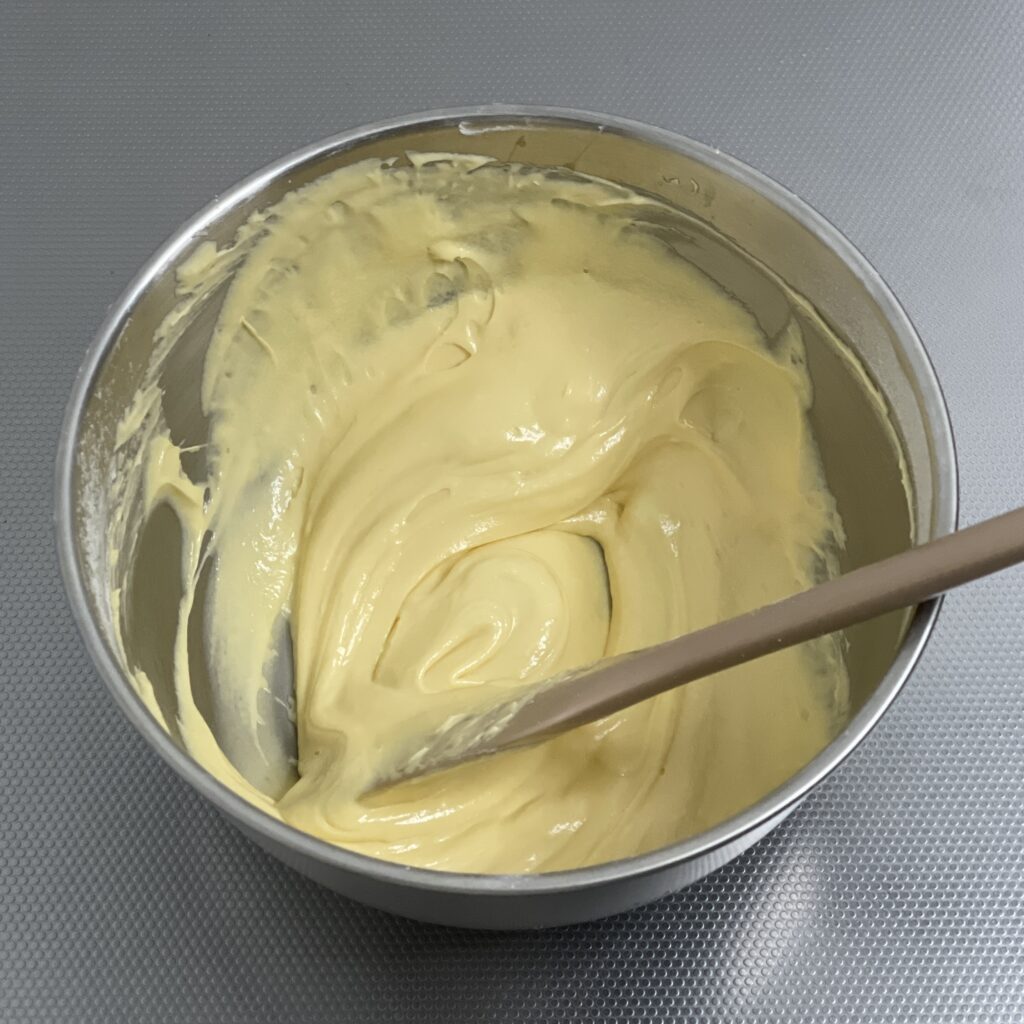

C

粉が見えなくなってから、Bの3倍ぐらいの回数を混ぜました。

生地の表面は滑らかで、かさが減って粘りがあります。

その後のバターの工程は同じです。

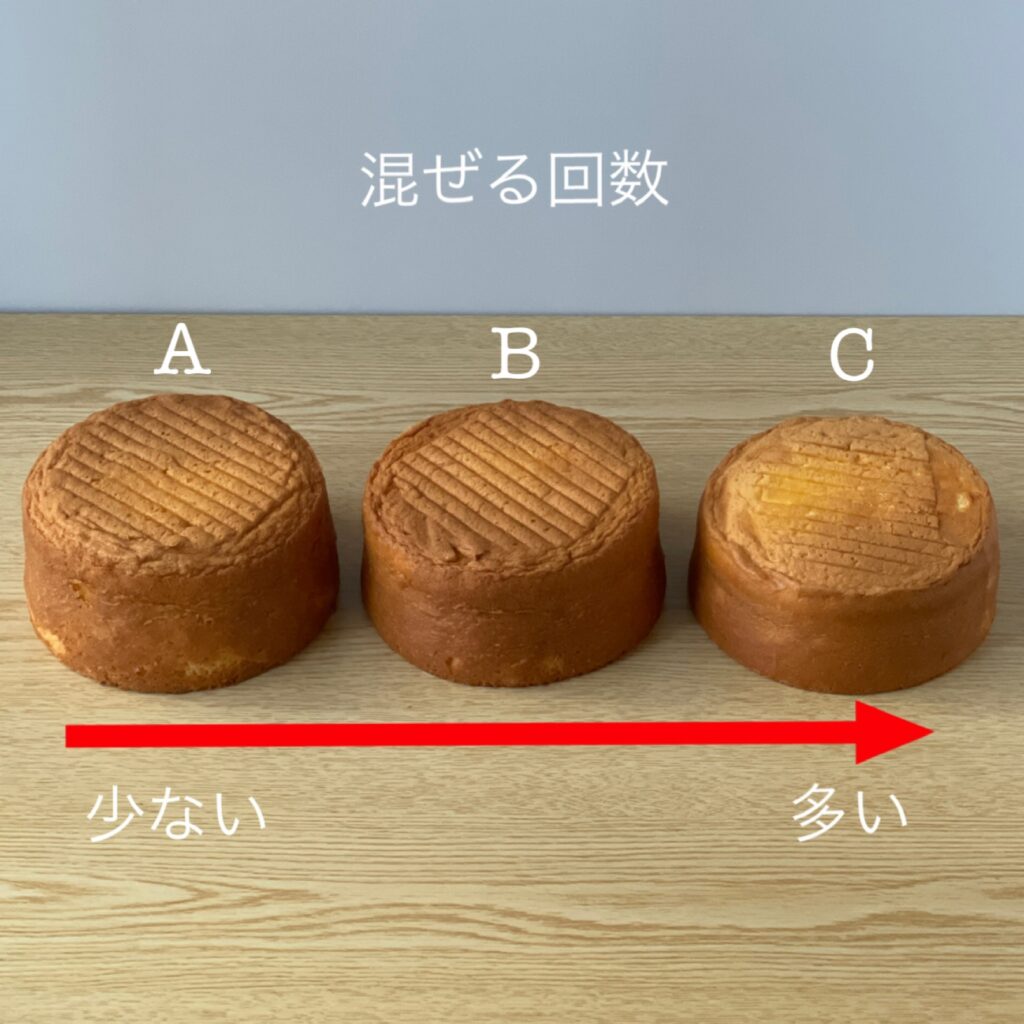

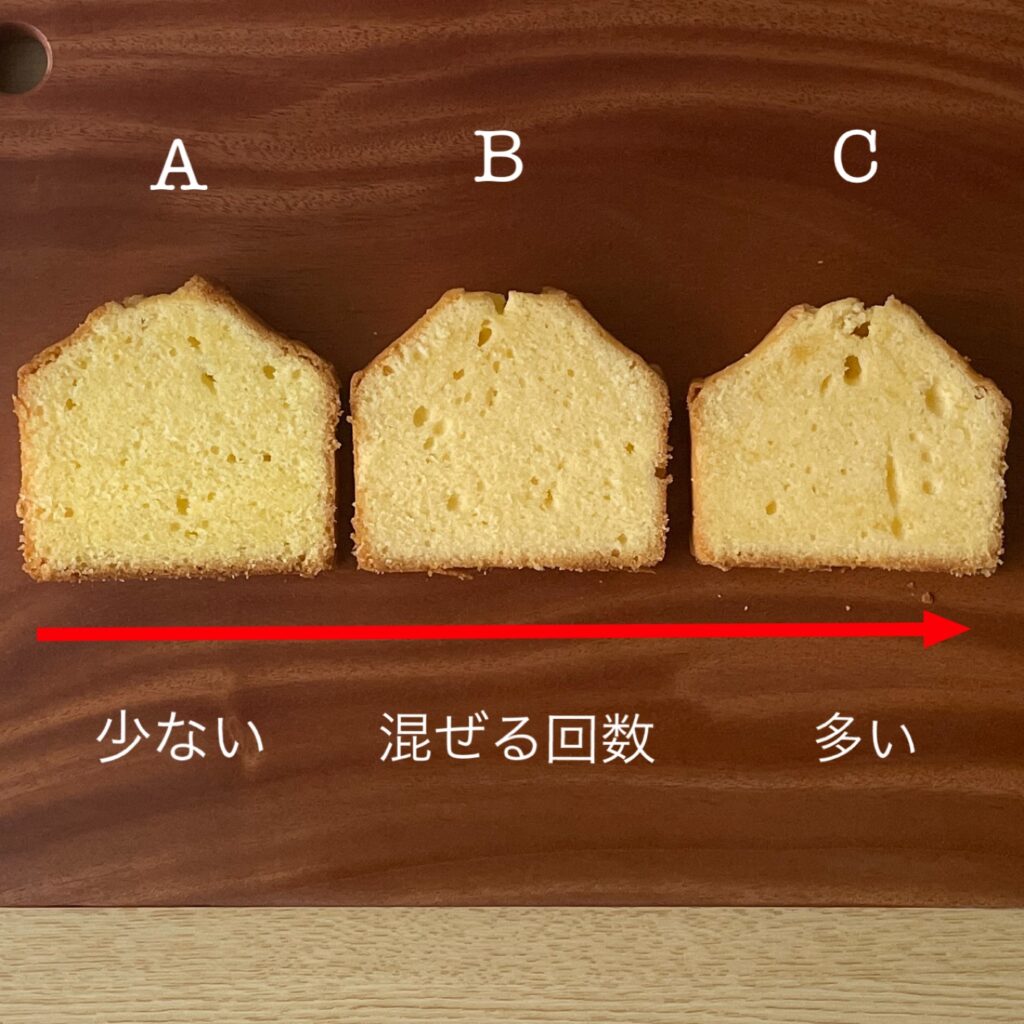

焼き上がったものを作った順に左から並べると、混ぜる回数が多いほど高さが低くなります。

食べた感じでは

A 1番空気感がありふわっとしているが、少し崩れやすい。

B Aに比べるとふわっと感は少し劣るものの、弾力がありしっとりした感じ。

C 目が詰まっていてブリンとした強い弾力がある。

グルテンが多いと骨組みの密度が高いので、膨らみにくくなります。

それに加えて、スポンジ系の生地の場合は混ぜる回数が多いと(さらに混ぜ方が上手でないと)卵の泡が壊れるので、生地中の空気が少なくなって余計に膨らみません。

だからCの混ぜる回数が多いものは、スポンジケーキとしては少し固い仕上がりです。

また油分は卵の泡を壊すので、粉のあとのバターを最小限の手数で上手に混ぜ込まなかった場合、③の工程でも一気に泡を壊してしまって、もっと膨らみが悪くなります。

(今回はバターの混ぜ込み方はどれも同じなので、膨らみの差は粉合わせの差です。)

結果としてふわっと感はAが1番ですが、これにシロップをたくさん塗ったり重めのムースの土台にすると、潰れてふわっと感が台無しになる場合があります。

シロップを多めに塗っても形を保つ弾力があって且つふわっと感もあるのはBです。

シロップをあまり塗らなかったり軽いクリームなどと組み合わせる場合はA、しっかり組み立てたい場合はBがいいかと思います。

パウンドケーキ

次は最も一般的な方法(シュガーバッター法)で作るパウンドケーキの生地です。

①クリーム状のバターと砂糖を白っぽくふわっとするまで泡立てる。

②全卵を少しずつ入れて乳化させる。

③小麦粉を入れて混ぜ合わせる。

④型に入れて焼く。

この方法で作る時は、②でバターと卵が分離しないことが1番重要です。

でも実はそのあとの粉の混ぜ方でも仕上がりが変わってきます。

ここでは③の粉の混ぜ加減を変え、それ以外の工程は共通です。

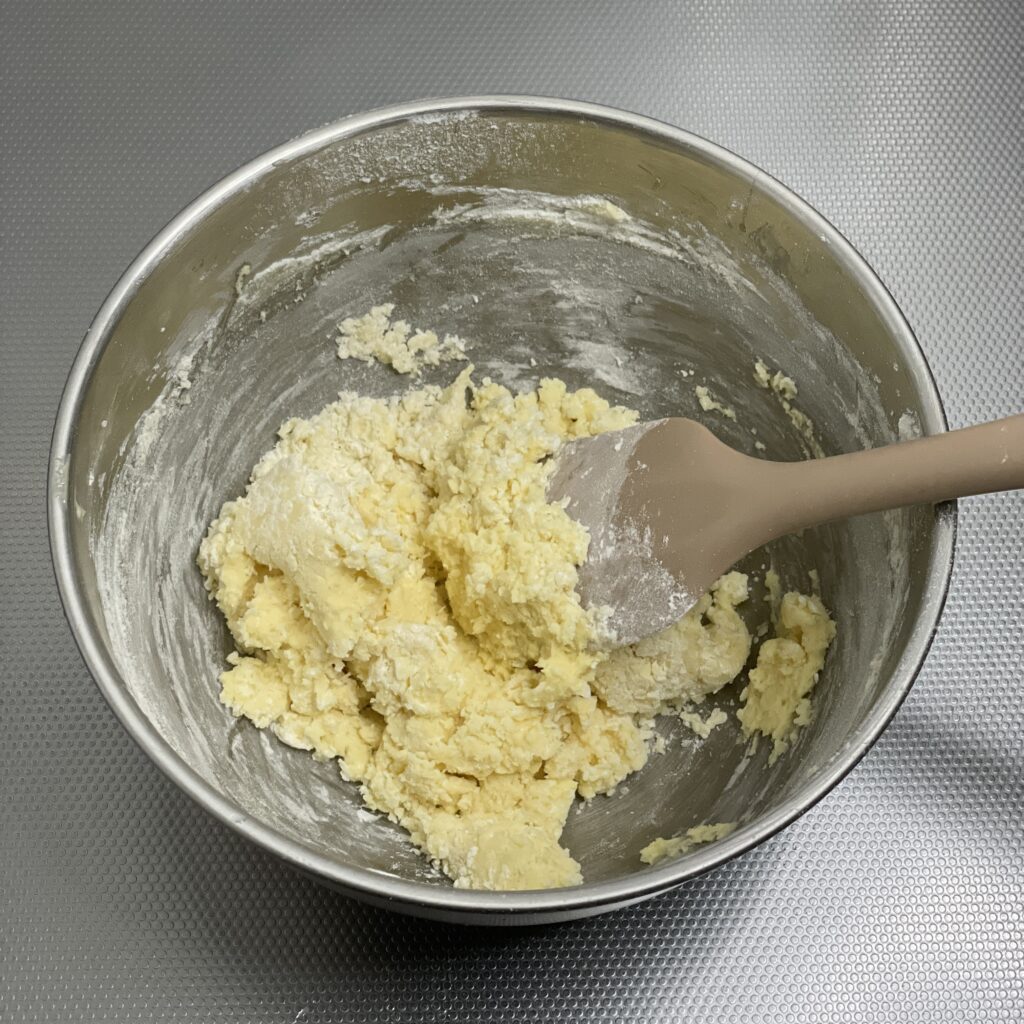

A

粉が見えなくなったら混ぜるのをやめました。

表面に少し凹凸があって、生地も固さがあり、すくうとボタっと落ちます。

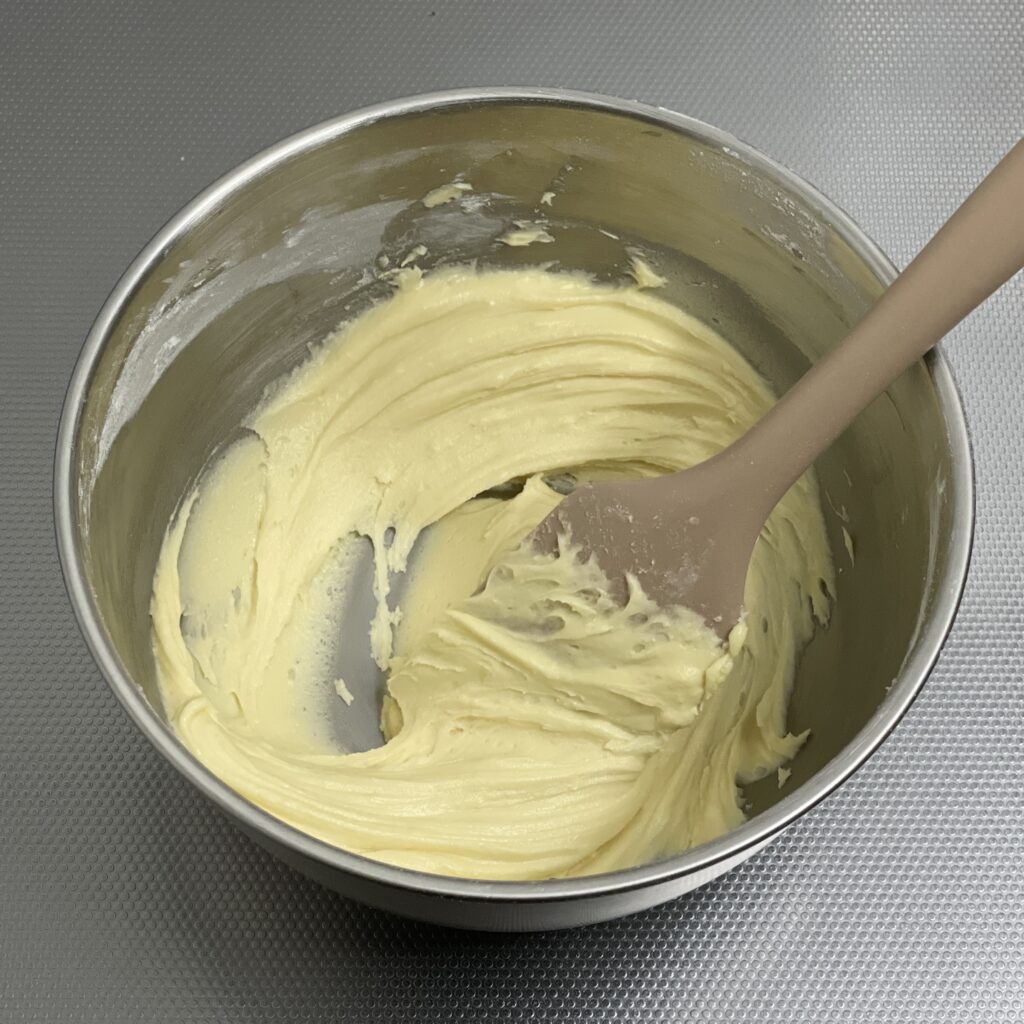

B

続けて生地にツヤが出るまで混ぜました。

表面が滑らかで、すくうと少し伸びてからボタっと落ちます。

C

Bの状態からさらに100回ぐらい、ボウルに沿って力強くぐるぐると混ぜました。

生地はツヤツヤでBより少し柔らかいです。

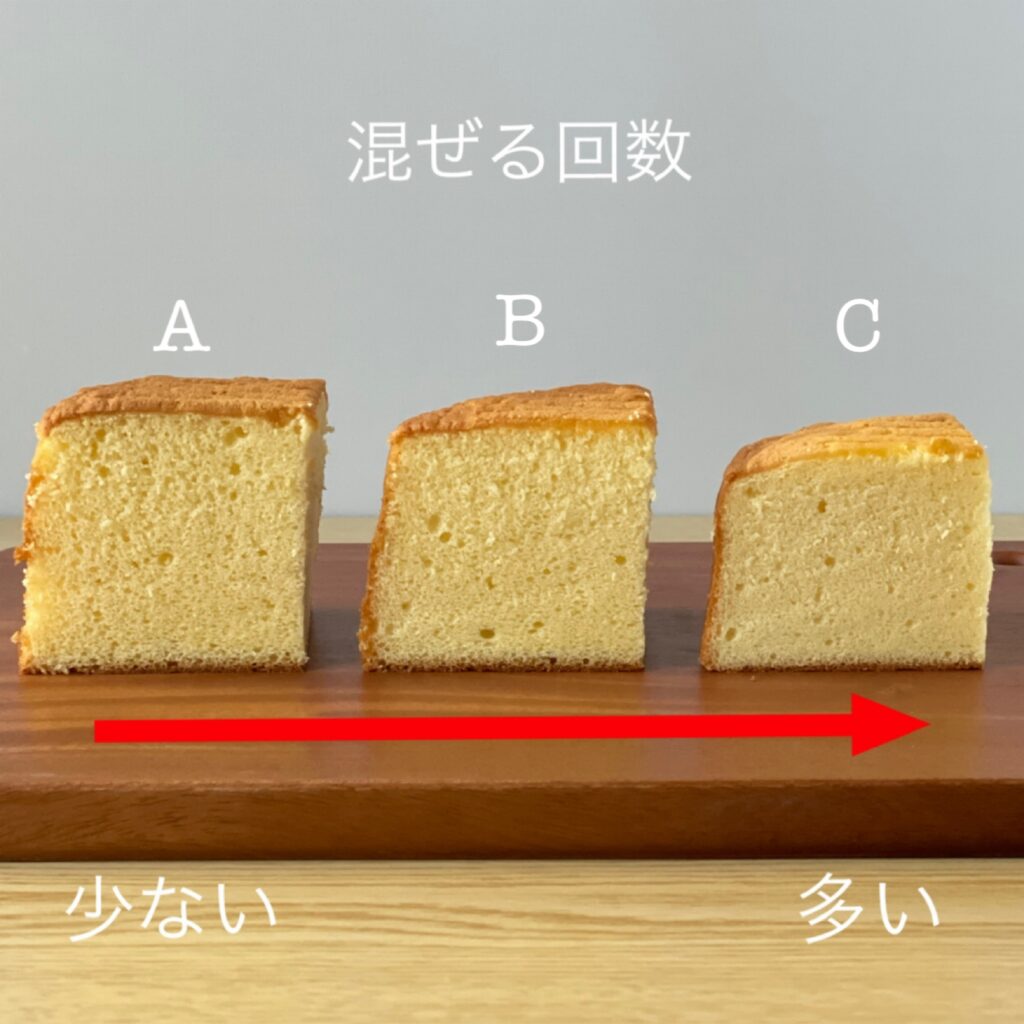

高さ的にはCが少しだけ低いです。

食べた感じは、Aは軽い食感ですが、パサついて口の中の水分が持っていかれるような感じがします。

BはAほどの軽さはないものの、しっとりしてほろっとした感じ。

Cは少し目の詰まった感じですが、重めのパウンドケーキといったところです。

パウンド生地のベースはバターですが、油分はグルテンができるのを邪魔する性質があります。

スポンジの場合は卵の泡がベースなので、バターを入れる前の状態では混ぜれば混ぜるほどグルテンができます。

でもパウンドケーキの場合は、卵の泡ほど空気が抜けやすくなく、大量の油分でグルテンができにくくなっているので、グルテンを出すためには逆にしっかり混ぜないといけません。

Cの高さが少し低いのは、グルテンがBより多い以外にも、夏場なので混ぜているうちにバターがゆるくなったのもあります。

パウンドケーキは多少混ぜる回数が多くてもグルテンができにくいので、混ぜすぎより混ぜなさすぎに気をつけた方がいいです。

クッキー

最後はオーソドックスな型抜きクッキーの生地です。

①クリーム状のバターと粉糖を混ぜ合わせる。

②全卵を入れて混ぜ合わせる。

③小麦粉を入れて混ぜ合わせる。

④冷蔵庫で生地を休ませる。

⑤型抜きして焼く。

特に泡立てたりすることはなく、順番に混ぜていくだけです。

ここでは③の粉を入れた後の混ぜ加減を変えてみます。

グルテンの結合を緩めるために休ませる工程が入りますが時間は3つとも同じで、型抜きする前に捏ね直しもしていません。

A

ゴムベラで切るように混ぜ、粉がほとんど見えなくなったところで混ぜるのをやめました。

少し粉っぽく、ポロポロした状態です。

B

Aの状態まで切るように混ぜたあと、粉気やムラがなくなるまでボウルの側面に擦り付けるようにしました。

生地は塊などがなく、滑らかで均一な状態です。

C

Bの状態から一度生地をボウルの中央に集め、ゴムベラでボウルに沿って力強く100回ほど混ぜました。

少し生地が柔らかくなって、ツヤが出ています。

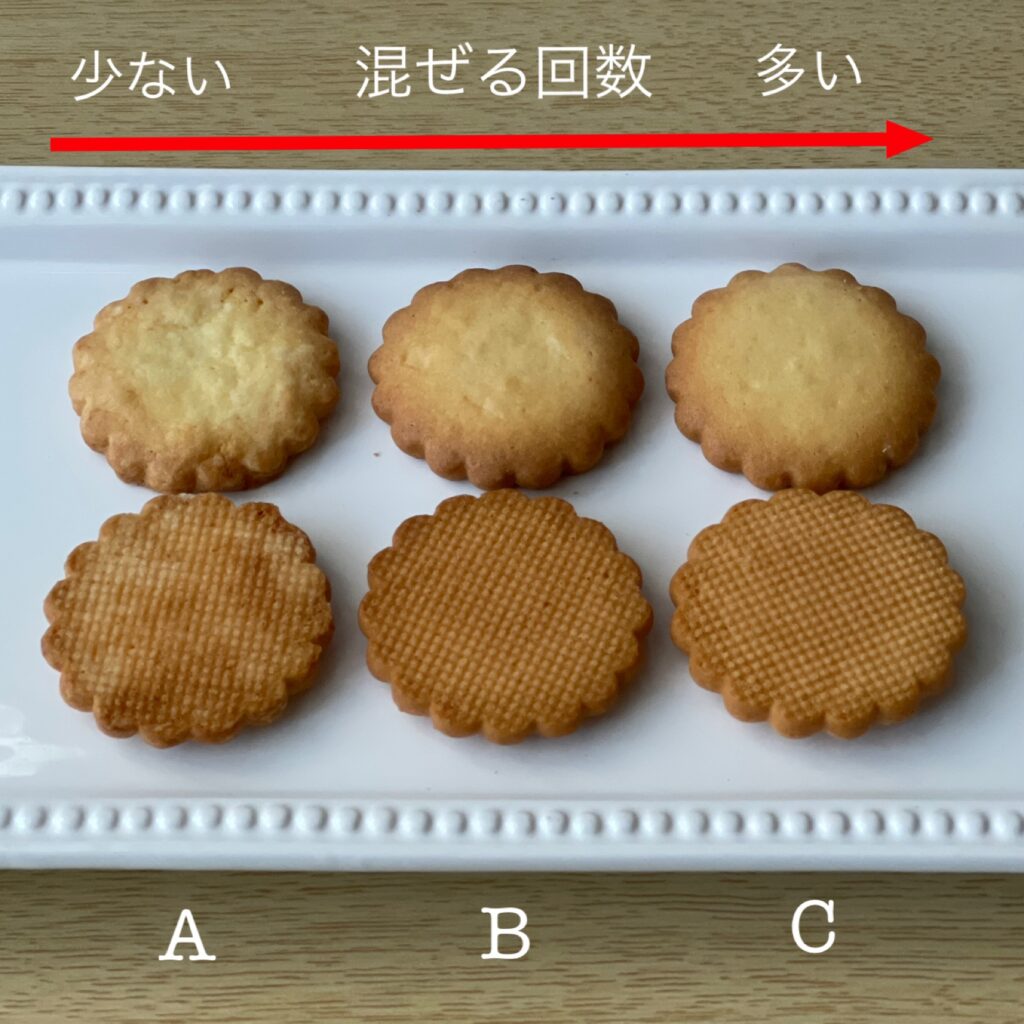

焼いたあとの見た目と食べた感じは、

A 表面が凸凹で裏も色ムラがある。口の中でぼろっと崩れる。

B 表面は微妙に凸凹な部分もあるが、形や色は綺麗。歯切れのいい食感。

C 表面はほぼ滑らかで形も色も綺麗。固めのビスケットのような感じ。

混ぜる回数が多くなるに従って、焼き上がりは目が詰まった状態になります。

クッキーはサクッとした食感や脆い食感が求められることが多いです。

だからグルテンをあまり出さないようにしますが、粉気が少し残った状態で混ぜるのをやめてしまうと、生地にムラがあってつながりが不十分なのでエッジが綺麗に出ず、表面も凸凹になります。

見た目が1番綺麗なのはCですがカンパンに近いような固い食感で、Bは表面に微妙な凹凸があります。

BとCの間ぐらいが良さそうですが、今回はボウルの生地をそのままラップに包んでラップごと最小限の手数で麺棒で伸ばしています。

実際は「麺棒での生地の伸ばし方」の記事に書いたように、型抜きでもそうでない場合でも成形の時に少し捏ね直したりすることが多いので、ボウルで混ぜ合わせるのはBの「粉気や塊がなくなって均一になるまで混ぜる」のがいいと思います。

またクッキーの見た目や食感は、配合(卵黄だけだったりバターの割合だったり)やバターの状態でも変わってきます。

混ぜすぎて固くなるのは、長い間捏ねている間にバターが柔らかくなりすぎた(溶けた)ということも原因の一つです。

結局どれぐらい混ぜればいいのか

上の3つの生地のように、意外と「混ぜなさすぎ」でもうまくいかないことが多いのがお分かりいただけたでしょうか。

また混ぜすぎの場合でも、混ぜる回数というよりも混ぜるのに時間がかかったら、泡が消えたりバターが溶けたりと、グルテン以外の膨らまない原因が出てきます。

(バターはクリーム状のときに1番空気を抱き込むので、溶けると空気が抜けます。)

小麦粉を使うお菓子は、グルテンをどれだけ出すかによって食感が変わります。

逆に言えば、希望の食感になるまでグルテンを出す(=混ぜる)ということになります。

「ツヤが出るまで混ぜる」という場合が多いですが、もっとしっかりした食感がよければ混ぜる回数を増やし、軽くしたければ減らします。

実際の現場でも、前に働いた店ではスポンジ生地は粉が見えなくなったらすぐにバターを入れていたのに、次に働いた店ではツヤが出るまで混ぜてからバターを入れるように教えられたりします。

自分でレシピを考える時は、弾力のある仕上がりにしたければ強力粉と薄力粉を混ぜたり、逆にふわっとさせたければ薄力粉の中でもタンパク質の少ない銘柄にしたりと、粉の種類でグルテンの出やすさを変えます。

スポンジ生地の粉合わせは経験の浅い新人はあまりやらせてもらえないように、混ぜる工程はとても大事です。

家庭でのお菓子づくりでは、作業に時間をかけすぎず、混ぜ加減はレシピに書いてあればそれに従い、書いていなければ何度か変えてやってみてください。

3つの生地についてはオンラインレッスンやnoteで学べます。

ジェノワーズはこちらの配合で作っています。

↓ジェノワーズに使った粉

↓パウンドケーキとクッキーに使った粉

↓使用した器具