生クリームと同じぐらいお菓子作りによく使われるのがカスタードクリームです。

フランス語でクレーム・パティシエールと言って、シュークリーム・タルト・パイなどによく使われます。

使うときはそのまま使うこともありますが、泡立てた生クリームやバターと混ぜ合わせて使うことが多いです。

カスタードクリームにクリームチーズとメレンゲを入れればスフレチーズケーキにもなります。

今回は、カスタードクリームの基本の作り方を解説します。

カスタードクリームの作り方

材料

- 牛乳 500ml

- バニラ 1/2本

- 卵黄 120g(約6個分)

- グラニュー糖 125g

- 薄力粉 20g

- コーンスターチ 20g

- 無塩バター 25g

※コーンスターチの代わりにカスタードパウダーを使うとより風味が出ます。

※バターは入れなくてもできます。作るお菓子によってバターを入れないこともあります。

下準備

- バターは溶けやすいように小さく切っておきます。

作り方

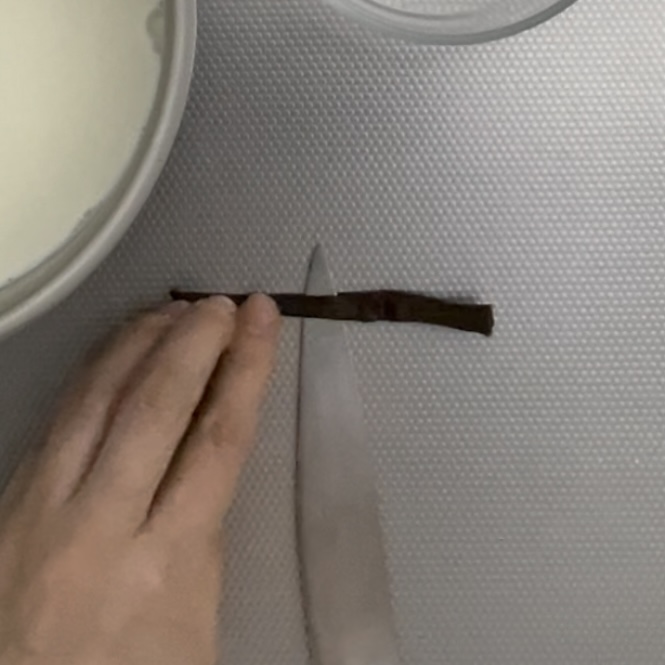

①バニラを半分に割いて種を出し、牛乳に入れます。

バニラをナイフの先で半分に割きます。

ナイフの背で種をしごき出し、取った種とさやを両方牛乳の中に入れます。

バニラはさやに香りがあるので必ずさやも入れてください。

バニラではなくバニラエッセンスを使う場合は、ここではなく炊き上がった後の戻すときに加えます。

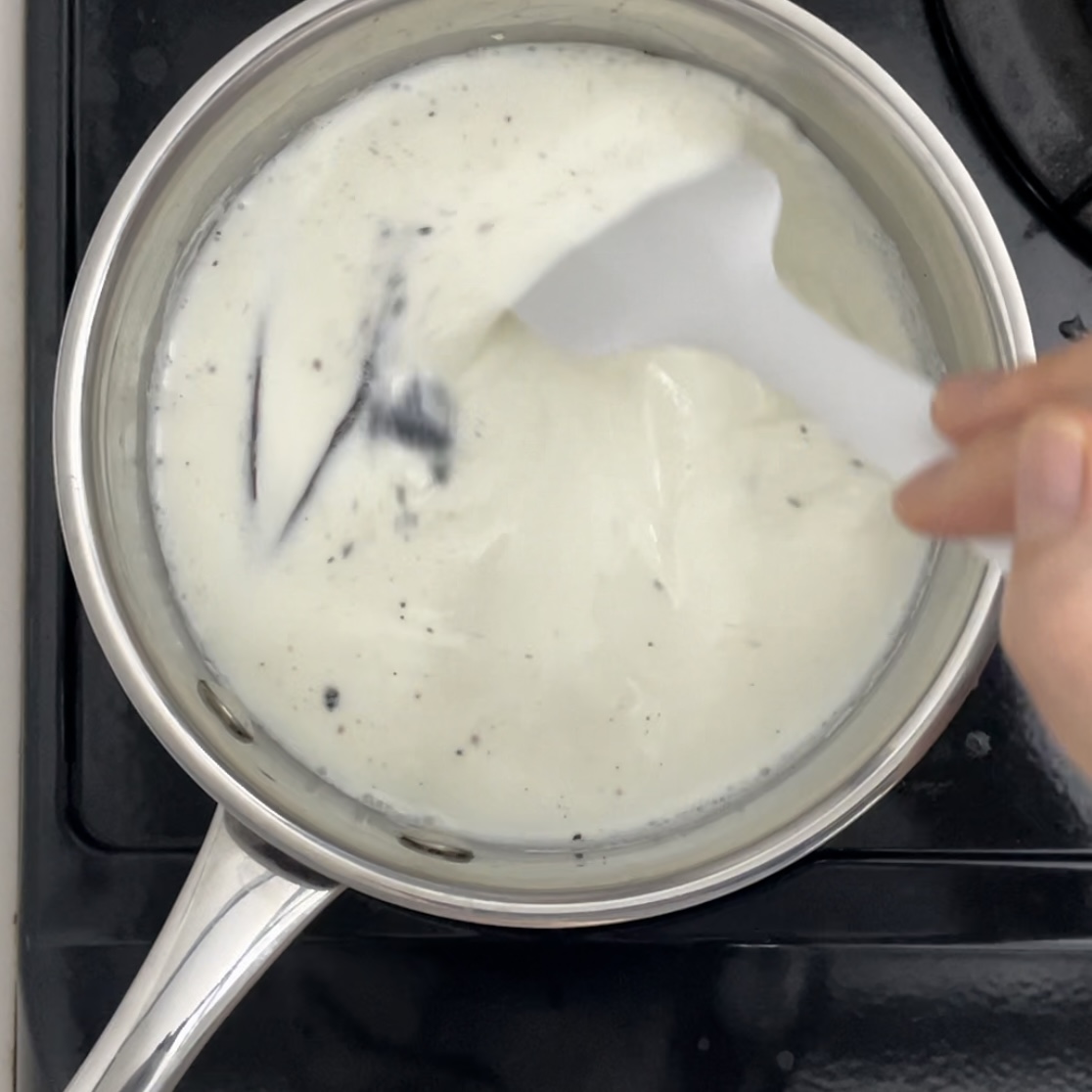

②牛乳を沸騰直前まで加熱します。

焦げ付かないように時々混ぜながら加熱します。

加熱する理由は、バニラの香りを牛乳に移すためと、このあと卵と混ぜ合わせて炊くときに炊き時間を短くするためです。

グラニュー糖の一部を牛乳に入れてから加熱すると焦げつきにくいです。

③卵黄にグラニュー糖を入れて混ぜます。

牛乳を温めている間に、卵黄と砂糖を混ぜ合わせます。

少し白っぽくなるまでしっかり混ぜ合わせて空気を含ませておくと、後で熱い牛乳を入れたときに卵黄が固まりにくくなります(=ダマになりにくい)。

④③に薄力粉とコーンスターチを入れて混ぜます。

後で濾すので、粉はふるってもふるわなくてもどちらでもいいです。

粉が見えなくなったら混ぜるのをやめます。

⑤④に②の温めた牛乳を2回に分けて入れます。

沸騰直前まで温まったら火を止め、一部を卵黄の中に入れてよく混ぜ合わせます。

ねっとりした卵黄とシャバシャバの牛乳は混ざりにくいので、牛乳の一部で溶き伸ばしてから残りを加えます。

残りの牛乳を全て入れたら完全に混ぜ合わせます。

⑥濾しながら鍋に戻します。

牛乳が入っていた鍋にストレーナーをセットし、ボウルの中身を濾しながら鍋に戻します。

濾すことによって、バニラのさやと粉のダマを取り除きます。

濾し終わったらホイッパーだけ鍋に戻します。

ボウル・ストレーナー・ゴムベラはもう使わないのでシンクに入れて大丈夫です。

⑦綺麗なバットとゴムベラを用意します。

炊き上がったクリームを入れるバットと、入れる時に使うゴムベラを近くに用意しておきます。

炊き上がったクリームは殺菌済なので、殺菌前の生の生地に触れた道具は使用しないでください。

濾す時に使ったゴムベラではなく、必ず新しいゴムベラを用意します

(1本しかない場合は濾す時に使ったものを洗う)。

⑧クリームを炊いていきます。

鍋を中火にかけます。

なるべく強い火で一気に炊くのが理想ですが、鍋の大きさや炊く量によっては焦げてしまうので、焦げない程度の強めの火で炊いていきます。

炊いている間は常にホイッパーで混ぜ続けます。

ホイッパーがしなるぐらい針金を底に押し付け、ジグザグに混ぜて焦げつきを防ぎます。

底ばかり混ぜていると鍋底の角が焦げ付くので、手の平の真ん中にホイッパーの柄の先を当て、鍋底の周囲に沿ってホイッパーを動かして角も混ぜます。

もし途中で鍋底が焦げたら、上澄みのクリームだけ別の鍋に移してから炊きます。

焦げが点々と入ってしまっていたら濾してから炊いてください。

焦げに気づいたら、その部分を削らないようにしてすぐ対処すると被害が最小限で済みます。

鍋の側面についたクリームはほっておくと乾燥してしまうので、ホイッパーを立てて鍋の側面に沿って動かし、側面のクリームを落とします。

この3つの動きを繰り返しながら炊いていきます。

テフロン加工の鍋だと鍋を傷つけてしまうので、シリコン製のホイッパーを使うなどしてください。

⑨クリームに粘りが出てきても炊き続けます。

炊いているとクリームに粘りが出てきますが、ここで炊くのをやめないでください。

クリームは冷えると固まるので、ここで止めると冷えた時に固すぎてブリブリになってしまいます。

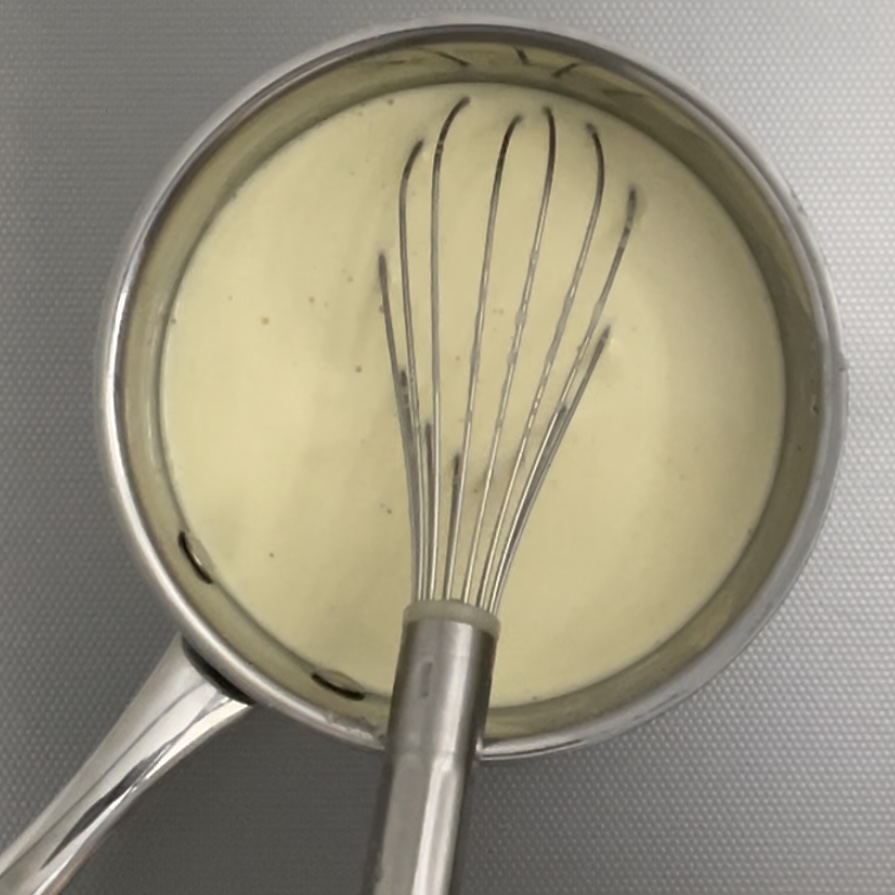

⑩コシが切れてツヤが出たら火を止めます。

しばらく炊いていると、粘りがあって混ぜにくかったのが、シャバシャバで液状に近くなってきます。

その頃にはクリームにすごくツヤが出てピカピカになっています。

コシが切れている・ツヤが出ている・十分に沸騰しているのを確認して火を止めます。

⑪バターを入れてよく混ぜ合わせます。

バターを入れて余熱で溶かします。

しっかり混ぜ合わせます。

混ぜが足りないと、出来上がったクリームにバターの固まりが入ってしまいます。

バターが見えなくなったら混ぜるのをやめます。

⑫炊き上がったクリームを⑦のバットに流します。

用意しておいたバットにクリームを流します。

炊く前に使ったものではなく、必ず新しい綺麗なゴムベラを使います。

もし底が焦げていたら、その部分は触らないようにして焦げていないクリームだけをバットに移します。

バットにクリームを広げます。

ゴムベラを使うよりも、炊く時に使ったホイッパーを使った方が手早く広げることができます。

⑬表面になるべく空気が入らないようにラップをします。

そのまま冷ますと表面が乾燥して膜が張ってしまうので、表面に密着ラップをします。

ラップとクリームの間に隙間があると、そこに水滴が溜まって菌が繁殖しやすくなるので、なるべく隙間なくラップをします。

⑭氷を入れたバットに当てて冷やします。

温かい状態だと菌が繁殖しやすいので、菌の好む温度帯をなるべく早く通過させるために氷を当てて急冷します。

ボウルではなくバットに入れるのも早く冷やすためです。

氷を入れたバットを2枚用意して、クリームの入ったバットの上下に当てるのが1番早く冷えます。

今回は1枚しかバットがないので、クリームの入れたバットの上に同じ大きさのバットを乗せて氷を入れています。

表面が冷えたら、氷の入ったバットを底に当てます。

クリームの表面と底を触って完全に冷えていたら氷を外します。

⑮使用するまで冷蔵庫に入れます。

クリームが完全に冷えたら使用できます。

すぐに使用しない場合は冷蔵庫に入れます。

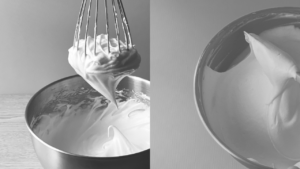

⑯クリームは柔らかく戻してから使用します。

冷えたクリームを、使用する分だけボウルに移します。

ちゃんと炊けたクリームは、バットから綺麗に剥がれます。

ゴムベラや木べらを使って練ると滑らかな状態になります。

この作業を「カスタードクリームを戻す」と言います。

バニラではなくバニラエッセンスを使う場合はここで入れます

(バニラエッセンスが熱に弱いため)。

バットから出した時はプルンとしていたのが、流れ落ちる状態まで柔らかくなります。

ここまで柔らかくしてから、泡立てた生クリームやバター、アーモンドクリームなどと混ぜ合わせて使います。

戻したクリームは冷えるとまた固まるので、使用する分をその都度戻すようにします。

↓ここまでを動画で見たい方はこちら

カスタードクリームはとても傷みやすいクリームなので、お店でも商品の中で1番食中毒に気を使います。

作ったら遅くとも翌日までには消費してください。

炊く前と炊いた後に使う道具も必ず別のものを使います。

本格的に作りたい方は、銅鍋を使うと熱伝導が良くて上手に炊けます。

基本を押さえたら色々なお菓子に応用できるので、ぜひマスターしてください。

直接学びたい方はオンラインレッスンもあります(基本講座⑦シュークリーム)。